“电击治网瘾”青年离家逃亡:你无法想象我经历了什么

时讯

今年24岁的小晨,在镜头前静静地坐下来,骨瘦嶙峋,头发有些蓬乱。给人印象最深的,不是年轻人本该有的朝气蓬勃的笑脸,而是一张惨白的、没有一点血色的脸。

应小晨的要求,我们对他的拍摄做了保护性处理。“发帖的第二天,我们家就被围攻了,来了二三十个人,在我们家闹事”。

8月24日深夜,小晨以网名“@未消逝的青春2015”在微博上发了一篇名为《我在临沂网戒中心的真实经历》的文章,曝光了自己去年在临沂网戒中心“被电击”的经历,揭露了杨永信等“点评师”给“网瘾少年”所做的“治疗”。文章一发出,阅读量迅速超过1000万,第二天,小晨的父母就接到了来自临沂网戒中心的电话,小晨趁“那些人”抵达他家之前,迅速逃离了自己所居住的城市。

小晨的微博文章

“你怕什么呢?”我问。

“我怕再被他们抓回去”,小晨苦涩地一笑,“我父母似乎被电话那头儿说动了,让我立刻删帖,我问他们,你们还会把我送过去吗,他们说——不一定”。

正是父母口中“不一定”这三个字,坚定了小晨离家出走的决心,那是对父母又一次的不信任,以及对那个“噩梦般的地方”深深的绝望。

电击:那种感觉无法形容

从2006年至今,超过6000人在“四院”接受过治疗。“四院”指的是山东省临沂市第四人民医院网络成瘾戒治中心,临沂市第四人民医院副院长杨永信任该网戒中心主任。

杨永信

2009年,因为使用“电击”的方式治疗网瘾,杨永信和其所在的临沂网戒中心,成为被外界质疑的焦点。卫生部一纸禁令,叫停了电休克治疗仪在网瘾治疗的使用。该中心表示,“严格执行卫生部的规定要求”,将“电休克治疗”改换成了“低频脉冲电子治疗”。

在这之后的7年,仍有人被源源不断地送到这里,成为网戒中心的“病人”。

视频:电击那种感觉无法形容

2015年5月,小晨因为通宵打网络游戏,被父母送到了那里。现在他仍然能清晰地记得,自己被送到网戒中心时的场景。

“凌晨四点,我被我爸从网吧叫出来,然后上了一辆出租车,我问去哪,爸爸也没有隐瞒,直接告诉我,去临沂四院。我当时以为去做心理咨询,就没有反抗,那个时候我和父母天天吵架,我也想改变一下。”

小晨在微博上发布的帖子中,描述了第一次进入网戒中心时看到的场景。“网戒中心门口是一个铁质的栅栏大门,里面是一个小操场,北面是一片小区,南边就是网戒中心的破楼,操场四周除了大门这边四周都是楼房建筑,只有楼下有一个桥洞,一条路通向北面的小区,而这条路两边,各有一排的铁柱,铁柱中间各有铁链相连,桥洞那边也有一个铁栅栏大门”。

在小晨印象中,这里和监狱很相似。“里面有两扇巨大的安全门,进门后是一个封闭的小空间,里面坐了一男一女两个中年人,左边是电梯,上面有一个小的闭路电视,前面又是一个相同大的安全门,再次打开之后才真正进到楼里”。小晨补充说,“为了防止逃跑,两扇门不能同时打开”。

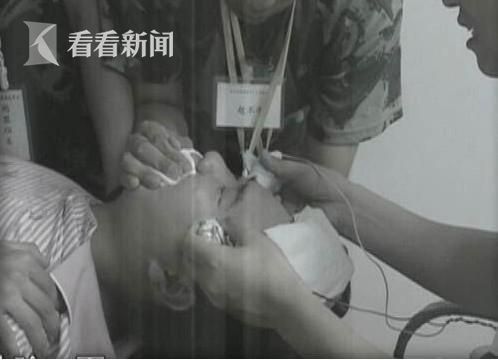

进去之后,小晨被带进了一间挂着“行为矫正室”的房间,几个身穿迷彩服的青年把他按在一把椅子上,“一个人绑住了我的腿,一个人用布条把我固定在那个椅子上,两边各有一个人扣住了我的手,一个人把我的手用咯吱窝夹住,按在椅子的扶手上,另一个人则用力的把我的手按在前面的手术床上”。

电击过程

一位“医生”手里拿着一个方形的仪器走过来,上面密密麻麻全是电线。“医生”拿起针,把四根电线夹在了小晨的手上。“我记得很清楚,上面的数字显示是70”。

随着仪器上旋钮的拧转,一股电流涌进小晨的胳膊,伴随着一股剧痛一下就冲进了小晨的大脑,“大脑里像是有虫子在钻来钻去,眼前一片煞白,什么都看不见”。小晨想要大喊,但发现自己根本就喊不出声,旁边穿迷彩服的青年不知什么时候,已经拿好了纸捂住了小晨的嘴,“我只能发出呜咽的声音,身体不自主的扭动,那种感觉真的无法形容”。

在小晨的印象中,这样的电击进行了两次。之后,“医生”开始让他回答问题。“第一个问题会问你,为什么来这里?之后就会问你一些零碎的事情,最后他会问你:这是惩罚还是治疗?然后再问你:你能不能安心在这儿住下来?还会问你:你出去之后,会不会把这里的事情告诉爸妈?”小晨说,所有这些问题,只要他们不满意你回答的话,就会直接开机器,然后一直到得到了他们满意的回答为止。

经历了“电击”之后,小晨学乖了,所有的回答都很顺从,只是当他听“医生”要求他在这里至少要住一年之后,还是感到非常绝望。“没有办法,再绝望你也要说你能住下来,你只要说不愿意住下来,他还会给你开机器。”

从“行为矫正室”出来之后,小晨在“医生”的要求下,向父母道歉,“他们觉得很感动,以为我变好了,当场就哭了”。在这种“立竿见影”的“特效”下,小晨的父母欣然为小晨办理了入院手续。

鼓励家长、孩子互相举报

就这样,小晨和妈妈一起在网戒中心住了下来,开始了每月一万多块钱的“住院”生活。

“你有告诉过你妈吗,在治疗室里经历了什么?”我问。

“我偷偷有和她说过,但是她面无表情”,小晨说。

“为什么呢?她不心疼你?”我问。

“她觉得这就是一种治疗方式”,小晨很无奈。

在网戒中心,每个被送进来的孩子都被称为“盟友”,“医生”被称为“点评师”,杨永信被称为“杨叔”。网戒中心要求,每个“盟友”都必须有家长陪同,然而这并不能缓解这些未成年人被“电击”的处境。“家长阻碍治疗,会被认为是袒护,是抗拒改变,杨叔会批评家长,你还想不想让孩子好了,想让孩子好就必须治疗”。

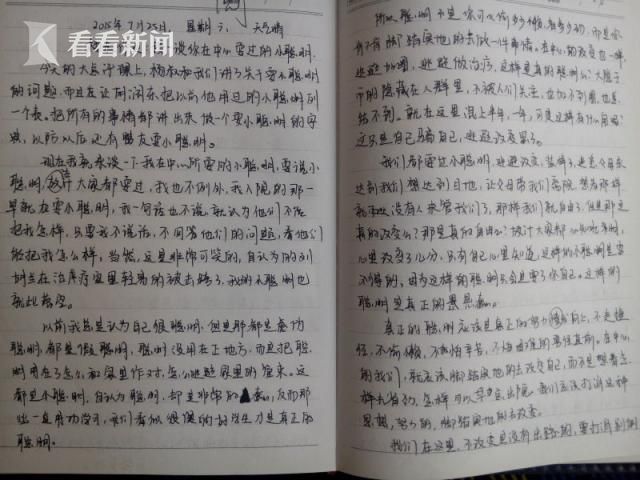

小晨的作业

在这样的认同基础上,网戒中心没有一丝信任感,举报他人是每人每天必须要做的事。“所有人都是互相监视”,小晨说,“每天都会要求你写汇报,写看到的他人的问题,一张纸必须要写满,任何芝麻小事都会被放大”,小晨补充道,“即使是自己的亲生父母也不能信任”。

视频:在网戒中心所有人都是互相监视

在网戒中心,最让孩子们恐惧的是两项制度,一个叫“加圈”,一个叫“承担责任”。“加圈”是指每周都会给孩子一个违规的限额,违规一次就加一个圈,一周超过这个圈的限额,就会被“总结”,也就是被“电击”。

“很多很小的问题都会被加圈,比如吃饭慢啊,走路的声音大啊,被子叠得不好啊,等等”,小晨坦言,自己在里面的生存法则就是“小心翼翼”。而如果被认为“情节严重”,则会直接被要求“承担责任”,也就是直接拉进治疗室接受“电击”。

在小晨的描述中,需要被直接“承担责任”的行为有80多项,例如“大声说话”、“情绪激动”、“一个人上厕所”这些都会被直接“治疗”。小晨有一次在吃饭时,因为和妈妈让鸡蛋,说话重了一些,就直接被举报接受“治疗”了。

“就是你让我吃,我让你吃,最后让烦了,我就说了句——不吃就扔了!然后就被旁边的人听到了,就举报我情绪不稳定,对家长情绪化,然后当天下午我就去做治疗了。”

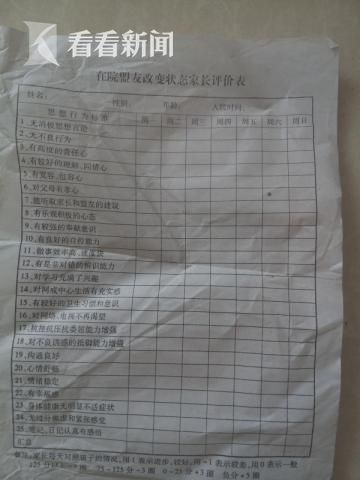

家长评价表 照片由小晨提供

小晨透露,被认为“罪大恶极”的很有可能会尝试“杨叔专场”。“杨叔平常不常过来,一般会有其他点评师来做治疗,但是问题比较严重的会被送到杨叔专场”。在“盟友”看来,“杨叔专场”是最恐怖的,“一般都是三台仪器同时开,杨叔亲自上阵,一个夹手,一个夹脚,一个在太阳穴,治疗要持续1到2个小时”。

为了方便管理,“盟友”中会指定一些人作为“班委”,家长中也会指定一些人作为“家委”,他们的主要职责是给人“加圈”。

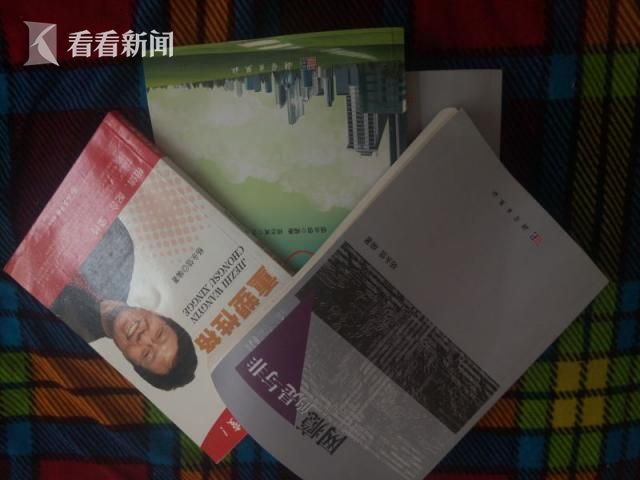

在网戒中心,“盟友”不仅从早到晚需要干活、写汇报,家长也被安排了很多工作,比如看大门。与“盟友”不同的是,家长要是“违规”,不需要被“电击”,而是直接交罚款,“少的10块一次,多的几百块一次”,小晨说,“每个人还必须买杨叔出的书,四本200块”。

杨永信的书

除了治疗之外,“盟友”们还在未进行精神诊断的条件下,被强制要求服用药物。“我当时吃的是两种,盐酸帕罗西丁片和枸橼酸坦度螺酮胶囊,每天三次”,小晨说,“后来出院我查了一下,是治疗抑郁症的药”。所有人都必须吃药,整齐地靠墙站在走廊里,每人右手拿着茶杯,放在胸前。背不能靠着墙,靠着墙要加圈,站不好要加圈,“那些药有什么副作用我不清楚,就感觉头昏昏的,记忆力不如以前了”。

我的处境与家庭关系有关

三个月后,由于承担不起治疗费用,小晨被父母带出了网戒中心。回想起这段“噩梦般”的经历,小晨认为和自己当时的状态以及家庭环境有很大关系。

“当时找工作不顺利,就上网排解,不是白天睡觉晚上上网,就是白天上网晚上睡觉,和父母一直吵架,他们认为我是上网成瘾”,小晨说。

小晨并不愿意在采访中过多透露自己的家庭信息,他只是说自己的父母文化程度不高,和自己的沟通方式经常是谩骂,很少能坐下来谈心解决问题。“挨打倒很少,就是冷暴力,整天指责你,让你觉得自己一无是处”。

“那你觉得自己当时存在的问题和家庭状况有关吗?”我问

资料图

“有关,所以当时他们带我去那边的时候,我没有反抗,就是觉得这确实是个问题,应该通过心理咨询解决一下”,小晨说,“只不过没想到里面是这样一种方式”。(应采访对象要求,小晨为化名)

(编辑:周杰)

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧