长征系列之三:决策——危难关头的决定 被迫无奈的大转移

点兵

行军中的红军队伍

谁作的战略决定

1933年9月25日,国民党军向黎川发动进攻,揭开了国民党军对中央苏区的第五次“围剿”的序幕。而在之前1932年10月的于都会议上,毛泽东已经被解除红一方面军总政委的职务,彻底失去了军权。1933年初,中共临时中央从上海迁移至中央苏区。4月初,成立了由博古、周恩来、张闻天三人组成的政治局核心领导的“三人团”,博古为总负责人,周恩来任中华苏维埃共和国中央革命军事委员会(简称中革军委)主席。5月,博古、项英增补为中革军委常委,由项英代理军委主席,前方军事行动的决定权由后方的中央局直接掌握。10月共产国际的军事顾问李德抵达中央苏区后,红军的最高军事领导权就由李德掌握,毛泽东完全被排斥于中革军委之外,甚至连中革军委委员也不是。

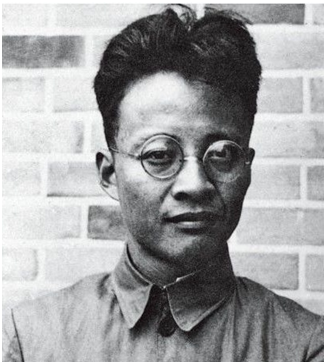

博古,当时中共中央总负责人

面对国民党军规模空前的第五次“围剿”,红军的最高军事领导人却是个外国人李德,而他来到中国才刚刚一年,对中国国情的了解可以说是十分欠缺的,在军事上也只有三年苏联伏龙芝军事学院的理论学习和早年城市起义街垒战的实战经验,无论是理论还是实战都很贫弱,更没有指挥大兵团的经验。只是由于共产国际驻华军事代表兼中共中央总军事顾问曼弗雷德•施特恩迟迟未能到来,这才让他担起了任中华苏维埃共和国中央军事委员会军事顾问的重任。李德完全摒弃了毛泽东诱敌深入的机动作战原则,而是极力主张采取后来备受诟病的“短促突击”战术,即以一部防御吸引敌军,将主力埋伏于附近,当敌军出现在前沿阵地时,主力“实施短促的突击及袭击,以便于堡垒前瓦解敌人”。

在当时这不仅是李德的主张,周恩来、项英、朱德都曾有过同样主张,朱德、彭德怀、林彪还都曾专门为此撰文论述 。这是面对敌人堡垒战术和日益狭小的空间,运动战难觅战机的被动情况下,寻求机动攻势防御的无可奈何的战术选择,虽有一定的合理性,但作为战略来应用显然是不能像李德所期望的那样能够发挥出巨大的效果。所以红军的反“围剿”斗争在经过了近一年的苦战之后依然逐渐陷入被动。

李德,共产国际派来的军事顾问,掌握了红军的最高军事领导权

1934年4月下旬,红军在广昌战役中失利,中央苏区门户洞开,根据地的腹地完全暴露在国民党军的进攻矛头之下。此战红军打破不固守城池的惯例,最后阶段在广昌城周围与国民党军展开大规模的阵地战,招致了重大损失,伤亡高达5500人,而且全是红军头等主力第1、第3军团的精锐,可以说红军主力元气大伤。因此,满怀悲愤的彭德怀对李德进行了最广为人知的尖锐批评——“崽卖爷田不心痛”。正是以广昌战役的失败为标志,中共中央和中革军委开始考虑放弃苏区主力进行战略转移。但是如此重大的战略决策,作为共产国际一个支部的中共中央不能不向共产国际请示,具体请示的时间现在已经无从考证,基本认为是在5、6月间。因为在5月下旬,博古在瑞金主持召开了张闻天、周恩来、项英参加的中共中央书记处会议。会议认为,红军在中央苏区内线打破第五次“围剿”已经完全没有可能,决定红军主力撤离中央苏区,进行战略转移。向共产国际请示肯定是在这次会议之后。

广昌保卫战红军遭受失利,反“围剿”形势越来越严峻,中共中央不得不开始考虑战略转移

6月25日,共产国际明确答复中共中央:同意红军主力突围转移的决定,“红军退出的事情,唯一只是为了保存活的力量。”在得到了共产国际的批准之后博古主持召开了中央政治局扩大会议,讨论红军在作战不利形势下的对策,但并没有宣布共产国际的指示。接着博古又主持召开中央书记处会议,决定成立由博古、李德、周恩来组成的最高“三人团”,负责筹划红军主力转移的重大事项,在兵员、物资、军事、舆论、组织等方面,开始进行一系列必要的准备工作。7月以后的会议、命令以及中央机关杂志《红色中华》上也开始就战略转移进行吹风,透露出红军主力将要突破封锁,迎击日本帝国主义等信息。

但红军的这次战略大转移,从1934年10月到1935年8月都被称为“突围行动”或“西征”。直到1935年9月12日,中共中央在《关于张国焘同志的错误的决定》中才第一次把战略转移称为“二万余里的长征”。但这个决定当时只传达到中央委员和团以上干部,在这以后“长征”这个专有名称才逐渐传播开来。

到哪里去?

主力的战略转移是个大行动,既然决策已定,那么接下来要考虑的就是转移的目的地和出发时间了。

现在都知道长征最后终点是在陕北,但在当时决定战略转移的时候,根本就没想到会走这么远。在长达一年多的长征中,最终战略转移的目的地也不是一成不变,而是根据形势的发展经过了多次改变。

在1934年6月,最高“三人团”最初计划战略转移的目标是到湖南西部以洪湖为中心的湘鄂西苏区,同贺龙领导的红军第2、6军团会合。因为湘鄂西苏区是距离中央苏区最近的有主力红军的大根据地,所以想转移到湘鄂西也是再正常不过的想法了。但是国民党军方面也很清楚,中央红军向湘鄂西转移是最合理的决策,所以很自然会将封锁拦截的重点都部署在去湘鄂西的沿途。虽然理论上两点间直线距离最短,但在实际中,往往直线距离上的阻碍也是最大的。

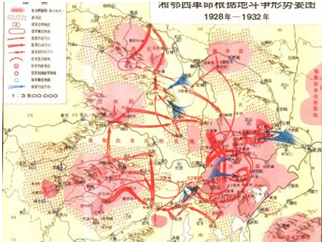

湘鄂西苏区是距离中央苏区最近的苏区

1934年10月,中央红军开始长征。11月中旬,红军进入湖南南部的嘉禾、临武一带。向湘鄂西转移的意图已经非常明显,因此蒋介石于1934年11月17日发布《湘水以西地域剿匪计划大纲》,调动重兵在零陵至兴安之间近300里的湘江两岸布置封锁线。在12月突破第三道封锁的湘江之战中,中央红军损失惨重,八万人锐减到三万多,如果继续向湘鄂西转移,沿途还将遇到更大阻力,而红军此时实力大减,很难再硬碰硬强行突破冲向湘鄂西。在这样的情况下,12月18日,中共中央政治局在贵州黎平召开会议,会议主要讨论红军下一步的进军路线,会上展开了激烈的争论,最终通过了《中央政治局关于战略方针之决定》,决定放弃与红2、6军团会合的原定计划,向川黔边地区进军,在以遵义为中心的地区开辟新的根据地。这是长征途中中央红军第一次改变战略方向。

黎平会议旧址

根据黎平会议的决定,红军迅速改变了进军方向,向贵州挺进,并于1935年1月占领遵义,随即举行了遵义会议,会议上决定同红四方面军会合,在川西或川西北建立根据地。这是中央红军第二次改变战略方向。

1935年6月,中央红军与红四方面军在四川懋功(今小金县)会师,在随后召开的两河口会议上,中央认为川西北地区狭小,回旋余地太小,而且比较贫瘠,也不便于补充和发展,因此决定继续北上,在川陕甘边建立根据地。但掌握着红四方面军指挥大权的张国焘却反对北上方针,坚持南下。9月,中共中央率红一方面军主力部队先行北上。经过一番周折,红四方面军才最终也和中央红军一同北上。这是第三次改变战略方向。

1935年9月18日红军到达甘肃岷县以南的哈达铺。在这里,红军得到一张7月份的《大公报》,刊登有“陕北刘志丹部占领六座县城,拥有正规军五万多人。”的消息,看到这份报纸,叶剑英马上找来中央红军中唯一来自陕北的红军总政治部白军工作部部长、曾担任中共陕西省委秘书长的贾拓夫。看完报纸后,贾拓夫言简意赅地介绍了陕北具有进行革命的牢固阶级基础、良好的群众觉悟以及充分的战略机动空间等优势。听完贾拓夫的汇报,叶剑英立即把报纸拿给彭德怀和毛泽东,由于确定长征落脚点的决定事关重大,所以毛泽东看完报纸再专门找来贾拓夫询问陕北详情。贾拓夫将1933年7月陕西省委被破坏以前陕甘游击队、红26军的活动及陕西革命斗争等情况作了详细汇报,毛泽东听后兴奋地说:“别说陕北有几万红军,能有一万就好了”,并向身边的谢觉哉说:“看来刘志丹在陕北至少开辟了一块根据地,到了陕北再说吧。”

毛泽东在哈达铺的住所

贾拓夫的汇报,坚定了中央落脚陕北的决心。毛泽东在随后召开的团以上干部会议中明确指出:“首先要到陕北去,那里有刘志丹的红军。”这是中央红军在长征中第四次改变战略方向,也是最终确立了长征的落脚点。

9月27日,中央政治局在榜罗镇开会,会议正式决定,把中共中央和红军的落脚点放在陕北。会后,贾拓夫作为向导,跟随在毛泽东等领导人身边,随时介绍陕北的政治、经济、军事等各方面概况,为中央决策提供参考。

10月19日,中央红军抵达陕西吴起镇,和陕北红军胜利会师。10月22日,中央政治局召开会议,宣告中央红军长征结束。

1935年10月,中央红军和陕北红军在吴起镇会师

在长征开始的时间上,最高“三人团”最初是计划在10月底11月初开始,因为一方面获悉国民党军将在这个时间发起新一轮的进攻,选在这时开始突围转移,可以使国民党军的进攻扑空。同时这个时候南方地区的气候也比较适合长途行军。但是到了10月7日,中共地下党获得了国民党军即将向中央苏区发动总攻的情报,一旦国民党军开始总攻,主力红军的处境就将陷入极大的危险之中,因此最高“三人团”决定提前突围转移,首先命令地方部队接替各线防御任务,主力红军撤到瑞金、于都、会昌地区集中。10月10日,中共中央、中央机关、中革军委撤离瑞金,向于都县集结。10月16日,中共中央率中央红军主力从于都出发,开始长征。

哪些人留下

战略转移的决策确定,转移的目的地和时间也随之确定。但是战略转移也不可能把所有人都带走,这样也就产生了人员的去留问题,接下来就是确定去留人员的名单了。当时决定红军主力第1、第3、第5、第8、第9军团和中央直属队共8.6万余人实行战略转移,留下来的部队林林总总算起来有5万人,但其中3万多人是伤病员,大部分还是无法行动的重伤员,真正的战斗部队只有1.6万人,就是这1.6万战斗部队除了红24师是主力部队外,其余都是地方武装临时升级而来的,装备很差,不少人还都是拿的梭镖大刀。

相比之下,随主力转移,固然前途渺茫。但是留下来更是生死未卜。谁都清楚主力转移后,留守部队将面临至少20万国民党军的疯狂进攻,十万红军主力奋战一年尚不能保卫苏区,留下来这不足两万人的弱旅能起什么作用?

由于战略转移始终是被列为最高机密,那么留守人员也不可能在大范围内进行讨论研究,基本就是由“最高三人团”一手决定的。在研究留守人员名单时,军事方面的干部基本上征求了周恩来的意见,而其他方面的高级干部就主要以李德博古等人的个人好恶来决定了。

中央苏区留守的领导人主要是陈毅、项英、龚楚和贺昌四人,项英时任中共中央政治局常委、中央政府副主席、中革军委代理主席,又有党、政、军领导经验,所以被任命为中央分局书记、中央军区司令员兼政委,作为留守的总负责人。陈毅原来任西方军总指挥,在1934年8月作战中负重伤,无法下地行动,自然没法随主力转移,只好留下来作为中央政府办事处主任。龚楚也是红军的元老之一,参加过南昌起义和百色起义,百色起义时担任起义军参谋长,和邓小平,张云逸并肩作战,他由于对苏区的极左路线表示过不满,受到开除党籍的处分,虽然后来撤销处分,并代替重病的刘伯承担任了一段时间的红军总参谋长,但有过这么一段,自然也被李德博古视为异己,被任命为中央军区参谋长。贺昌时任红军总政治部代主任,和陈毅一样腿伤未愈,虽然他曾向博古提出随主力行动,但还是没有获得批准,最终被任命为中央军区政治部主任。

中央苏区的主要领导人,右起王稼祥、毛泽东、项英、邓发、朱德、任弼时、顾作霖

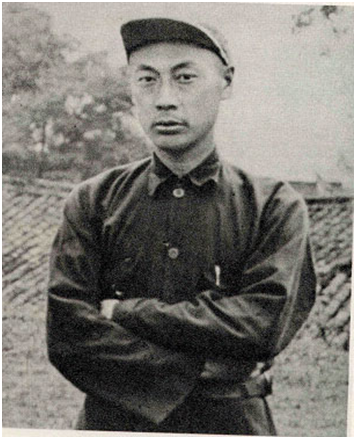

陈毅在红军时代唯一的一张照片

除了这四人外,留守人员中比较著名的还有瞿秋白、何叔衡、毛泽覃、古柏等人,他们都是因为曾经反对过王明、博古,所以这次被博古李德安排留下。其中特别是瞿秋白,曾经是前任中共中央总书记,是著名的中共领导人,又患有严重的肺结核,身体很虚弱,以他这样的情况留下来打游击,基本上就是九死一生了。事实也是确实如此,后来瞿秋白、何叔衡、毛泽覃、古柏四人全部在苏区坚持斗争中牺牲。

瞿秋白也被留在了苏区

而中央红军和中央苏区的缔造者之一的毛泽东,本来也是被列入留守人员名单的,后来因为毛泽东在中央红军中威望较高,不少红军将领都反对将毛泽东留下来,所以最后“三人团”才同意毛泽东随主力转移。如果毛泽东被留在苏区没能随主力转移,那么可以说整个中国的历史都会改写。

毛泽东在长征到达陕北后的照片,如果当初毛泽东被留在苏区整个中国历史都将被改写

博古、李德最初还准备把政治局委员分到各个军团,但毛泽东认为这样既不利于中央集体决策,再也会干预各个军团的作战指挥,最后周恩来也支持毛泽东的意见,才最终决定将中央领导人全部编入军委和红军总部直属队的“红安纵队”。周恩来考虑到要回避不必要的猜忌,把张闻天编到第一梯队,与“三人团”在一起行军;把王稼祥编在第二梯队,把毛泽东编在第三梯队,这样既达到了不把毛泽东、张闻天、王稼祥分散到各个军团去的要求,也使博古、李德避免了不必要的担心。周恩来的这番良苦用心最终使毛泽东、张闻天、王稼祥三人在行军中走到了一起,形成了新的“三人团”,为遵义会议起到了决定性的作用。

另外,起初最高“三人团”规定妇女和孩子原则上一个不带,全部留在苏区。但是这个决定也同样引起了强烈反对,甚至包括博古的夫人刘群先和李德的中国妻子萧月华都坚决反对,所以最后同意女同志先由单位上报名单,再经中央批准,以少而精的原则随主李转移。这样一来,最后共有30名女同志随主力转移,她们是:王泉媛、邓六金、邓颖超、甘棠、危秀英、危拱之、刘英、刘彩香、刘群先、杨厚珍、李坚真、李伯钊、李建华、李桂英、吴仲廉、吴富莲、邱一涵、陈慧清、金维映、周越华、钟月林、贺子珍、钱希均、萧月华、康克清、曾玉、谢飞、谢小梅、蔡畅、廖似光。其中甘棠、李桂英和谢小梅三人,因奉命参加中国工农红军川南游击纵队或另有任务而离开长征队伍;王泉媛、吴仲廉、吴富莲三人后来随西路军行动因西路军失败而被俘,最后到达陕北的有24人。

长征中的女红军,左起陈琮英、蔡畅、夏明、刘英

战略行动、时间、地点、人员等几项主要的内容都相继确定,就这样中央红军开始踏上了漫漫征程。

(特约撰稿人:周明 编辑:周杰)

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧